自宅にNASを設置する必要に迫られていたので、ずっと検討していました。ただ、10TBオーバーの RAID-5 まで考えると 4ベイとなりますので、10万円コースとなりましてこれはなかなか厳しいと。そんな中、ラズパイでなかなか本格的な NASが構築できることを知りました。ちょうど、ラズパイ3B+が眠っているので、こちらを本格的に NAS にしようとした、本記事はその運用までの導入記です。

自分のパソコン環境に合わせてインストーラをダウンロードします。私は Win11 を使っているので、Download for Windows をクリックしました。2022/12/30 では imager_1.7.3.exe が落ちてきましたので、これをダブルクリックしてインストールします。

少し驚いたのですが、SSIDはともかくパスワードまで最初から入っていました(いいのか?)。Wifiを使う国は JP にします。この選択部分はマウスによるスワイプ操作です。最後にロケール設定をして保存ボタンを押します。

うちの場合、ラズパイの調子が悪いのか、なぜか数回に一度しか WiFi に接続されず、結局最後は有線で接続してしまいました。この辺りは皆さんの環境に合わせてご確認ください。

※ アルミケースのせいかもしれないですね…

SDカードの寿命は書き換え回数らしいので、延命を図るために swap を止めます。

テンポラリをメモリに設定します。エディタは nano を使いました。

※ RAID-1 でデータ保証をしたいのであれば、ラズパイであれこれせず、こちらを素直に導入した方が良いと思います。ミラーリングという性格上、HDD容量は半減しますので大容量HDDを2台という選択肢になるかと思います。

続いてアップデートをします。左側の項目からシステム > アップデート管理 > アップデートと進みます。虫眼鏡をクリックすると、アップデートの再確認です。

※インストール直後はまずアップデートはないでしょうね😓

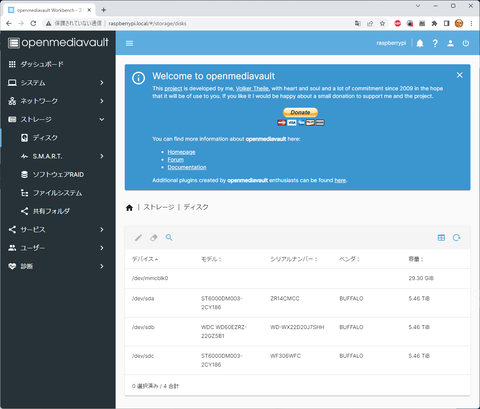

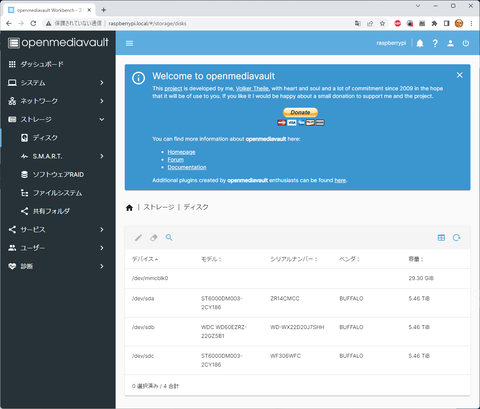

ストレージ > ディスクをクリックします。今回私は使い古しの USB-HDD 6TB 2台と、新品の USB-HDD 6TB 1代の合計 3台の HDD を用意しました。

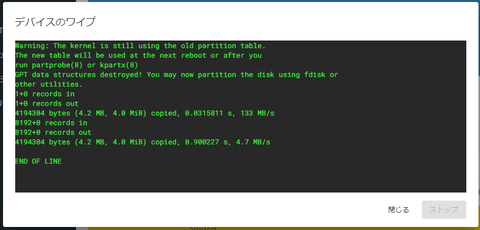

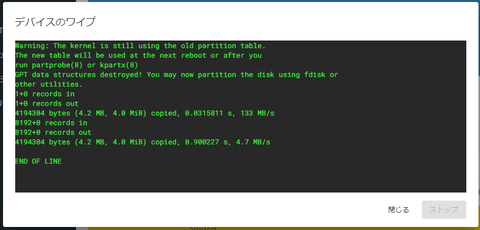

3台ともワイプ(初期化)をします。デバイスを選択して消しゴムアイコンをクリックします。

ワイプは Confirm にチェックを入れてからはいを押します。

まともにワイプすると割と時間がかかるのでクイックで良いかと思います。

クイックだとワイプはあっという間に終わります。

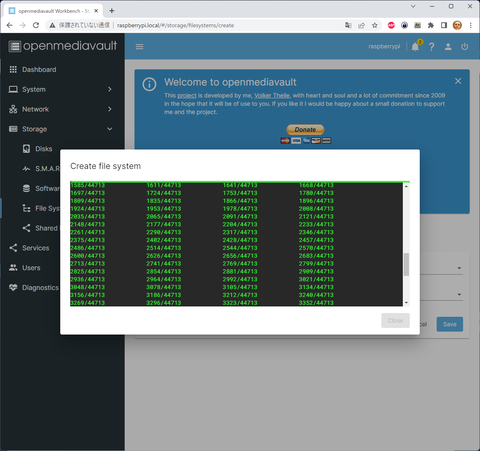

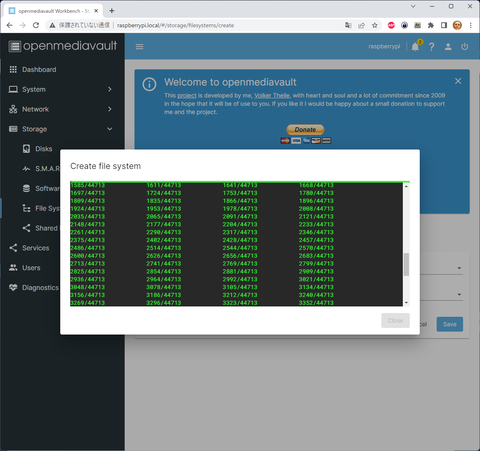

3台ともワイプしたので次はファイルシステムを構築します。ストレージ > ファイルシステムと進み、水色で表示されている [+]アイコンをクリック、そこからさらに作成をクリックします。

デバイスを選択、タイプは EXT4 として保存をクリックします。

しばらく時間がかかります。

なお、私の環境ではたびたび Software Failure が起きて画面が出なくなりました。とりあえず、USB-HDD のファイルシステム構築が終わるまで待ってみたところ、問題なくファイルシステムの構築が完了しました。ラズパイは CPUパワーが少ないので、HDD の再構築中に余分な事をする余裕がないみたいです。なので、素直に終了まで待ちましょう。

仕方が無い、NAS はバックアップ専用としてこちらだけにデータを置くのは禁止という運用にするか…。来年ぐらいには QNAP 導入しよう😓 さて、思わぬ誤算はありましたが、マウントまでは出来たので、ここから共有フォルダ設定を行います。使用者は3名、HDDも3台なので、ちょうど良いので 1人1台設定として、そのまま使用者の名前をフォルダ名にしよう。

とりあえず、自分自身は読み書き可能、他者からは見られない設定にした。ただ、ファイル共有も簡単にはしたかったので、一番使用容量が少ないであろう妻が使用する HDD に別途 common というフォルダを用意しよう。

うちでは common はゲストからも参照可能にしました。この common は基本的にはデータの受け渡しだけに使用する想定だからです。こちらも同様に下の方に保存ボタンがあるのと、Pending configuration changes 確認があります。全ての設定が完了したら、適用から反映します。

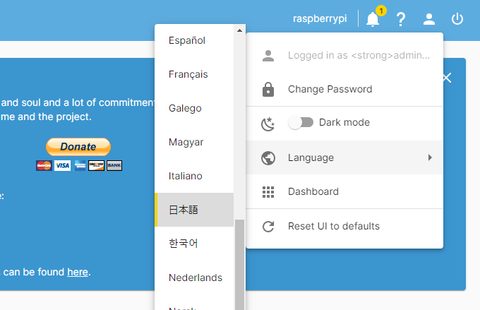

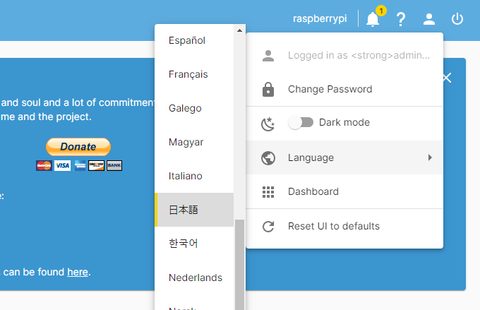

自分のパスワードは管理者が暫定で設定したモノなので、各自がパスワードを変更する場合は、http://raspberrypi.local/ をアクセスすると、自分のユーザー情報からパスワードだけは変更できるようになっています。こちらを書き換えるように言うとよろしいかと思いますが、家族の場合は往々にしてそのままのパスワードで運用になってしまいますよね😓

ということで紆余曲折ありましたが無事現在はラズパイでNAS運用が出来ています。遊んでいたラズパイ3Bの流用なので、とてもお安く出来たのでそこそこ満足しています。

配置は暫定です。来月正しいラック位置に移動させる予定です。アクセス速度はLAN環境が 100BASE-TX 相当になっているため、19.5MB/s 程度と遅いです。また、RAID にはなっていないため、データの信頼性は HDD の信頼性と同じであるため、HDD がクラッシュしたら即座にデータは失われます。そのため、運用としては、ローカルHDDの二次保存先という扱いがよろしいかと思います。NASだけにデータを入れておくのはオススメできません。

上記のため、私はPCに別途 8TB の USB-HDD を導入してデータのバックアップを取っています。以上、何かのご参考になれば幸いです。

※ RAID-5 を組むなら専用機をオススメします。私は QNAP を推します。Synology が良いという場合はそれでも全然 OK ですが、QNAP のほうが私はメニューがシンプルで良いと思っています。性能的な差は感じないです。まあ、お好みですねw

- 用意したモノ

Raspberry Pi 3B+

ラズパイ、遊んでたんです。余ってたんです。でも、最近は手に入りにくいみたいですね。私がラズパイの購入時は1万円とちょっとだった記憶です。今は3万円とかしますので、わざわざ買ってしまうと高く付きそうです。なので Amazon も楽天も紹介は無しです。早いとこ、本来の値段で出回ると良いのですが…。リンク張るとなくなりそうなので張りませんが、電子部品を扱ってるあのお店には正規価格でまだあるみたいです。

※ そもそも3万円とかおかしいので転売ヤーから買わないようにしましょう。

Flirc ラズベリーパイ3Bケース シルバー

これにかっちょいいケースを装着済み。こちらはラズパイ3B+用も4用もあります。本記事作成中も連続稼働テスト中ですが、今のところはもの凄く安定して動作しています。冷却性能が高いと評判で、実際、筐体全体が割と熱くなっているので効率よく放熱しているようです。

※ 3B用のケースです。3Bと4のケースに互換性はありませんのでご注意ください。

※ 4用のケースです。

周辺機器

長期運用に耐えるよう、5V3AのACアダプタを新規で購入しました。これまた 3B と 4 では要求されるACアダプタが変わりますので注意してください。

※ ラズパイ4の本当のオススメ電源はこれじゃないんです。気になる人は「ACアダプタ Type-C 5.1V 3.8A」で検索してみてください。

※ 自分が新規購入したのがこちら。今のところは良い感じで稲妻マークが出た事は一度もありません。

※ ラズパイ4ならこれが良さそうです。

ハードディスクは 6TB 3台。自分がかなり長い間使ってても問題が起きていないこれを使います。2台は現在の手持ちを流用。追加で1台を新規購入しました。

USB-HDD を3台も接続すると、USBの電源不足が不安だったので、セルフパワーの USB 3.1 対応ハブを購入しました。Raspberry Pi 3B+ だと USB2.0 なので、過剰性能ですが、将来 Raspberry Pi 4 に変えるかもしれないとここは奮発しました。

※ 買ってしまってからラズパイには使えない事に気がつきました…

…が、ここで問題が。私がうっかりしていたのが悪いのですが、購入したUSBハブは Type-C だったので、ラズパイには使えませんでした。ラズパイ4 も Type-C ではないので、PC に使うしかありませんよね。何やってんでしょうかね、私は_| ̄|○

ということで以前購入済みの手持ちのセルフパワーUSBハブを流用しました。

※ そもそも3万円とかおかしいので転売ヤーから買わないようにしましょう。

Flirc ラズベリーパイ3Bケース シルバー

これにかっちょいいケースを装着済み。こちらはラズパイ3B+用も4用もあります。本記事作成中も連続稼働テスト中ですが、今のところはもの凄く安定して動作しています。冷却性能が高いと評判で、実際、筐体全体が割と熱くなっているので効率よく放熱しているようです。

※ 3B用のケースです。3Bと4のケースに互換性はありませんのでご注意ください。

※ 4用のケースです。

周辺機器

長期運用に耐えるよう、5V3AのACアダプタを新規で購入しました。これまた 3B と 4 では要求されるACアダプタが変わりますので注意してください。

※ ラズパイ4の本当のオススメ電源はこれじゃないんです。気になる人は「ACアダプタ Type-C 5.1V 3.8A」で検索してみてください。

※ 自分が新規購入したのがこちら。今のところは良い感じで稲妻マークが出た事は一度もありません。

Miuzei

ラズパイに使う SDカードとカードリーダーも持っていなければ用意します。カードリーダーは持っていたんですが、少し高速なヤツが安かったので、買ってしまいました。私の購入時で 900円ぐらいでした。

※ 自分的には安心の UGREEN 製です。ただ、USB3.0 程度だと読み書きの速度は体感的な差が感じられませんでした…

SD カードは大きい容量は必要ありません。私が使っているのは 32GB の micro SD です。1,000円しないので大変お安いです。

※ 自分的には安心の UGREEN 製です。ただ、USB3.0 程度だと読み書きの速度は体感的な差が感じられませんでした…

SD カードは大きい容量は必要ありません。私が使っているのは 32GB の micro SD です。1,000円しないので大変お安いです。

【Amazon】

※ 私が使用しているのは既に売っていないので同系統のこちらをオススメにします。NASとして稼働してしまえば、あとはSDカードの動作速度は要らないのでこちらで十分ではないかと。シリコンパワー

2019-11-23

ハードディスクは 6TB 3台。自分がかなり長い間使ってても問題が起きていないこれを使います。2台は現在の手持ちを流用。追加で1台を新規購入しました。

【Amazon】

※ 割と長い事使っていますが一度も問題が起きていません。ただ、以前はシーゲート製だったのが今年に買ったのはWD製に変わっていました。バッファロー

2019-04-25

USB-HDD を3台も接続すると、USBの電源不足が不安だったので、セルフパワーの USB 3.1 対応ハブを購入しました。Raspberry Pi 3B+ だと USB2.0 なので、過剰性能ですが、将来 Raspberry Pi 4 に変えるかもしれないとここは奮発しました。

※ 買ってしまってからラズパイには使えない事に気がつきました…

…が、ここで問題が。私がうっかりしていたのが悪いのですが、購入したUSBハブは Type-C だったので、ラズパイには使えませんでした。ラズパイ4 も Type-C ではないので、PC に使うしかありませんよね。何やってんでしょうかね、私は_| ̄|○

ということで以前購入済みの手持ちのセルフパワーUSBハブを流用しました。

【Amazon】

※ 同型が無かったのでおそらく後継機をご紹介。ただ、バスパワーでも問題は無かったかもしれません。エレコム

2014-05-31

キーボード、マウス、ディスプレイとかどうしようかと思ったのですが、全て SSH 接続で済ませてしまう事にしたのでそちらはなし。自分的な追加費用は 1万円ちょっとでした。HDD を全て新調したら 5万円。Raspberry Pi を適正価格で購入出来ればケース電源込みで 7万円 かかります。ある程度機材が手元にない状態だと、専用の NAS と値段はあまり変わらなくなります。そのため、新規で全て揃えるのはオススメしません。手持ちにラズパイがあれば検討の余地ありですね。

- OS インストール

自分のパソコン環境に合わせてインストーラをダウンロードします。私は Win11 を使っているので、Download for Windows をクリックしました。2022/12/30 では imager_1.7.3.exe が落ちてきましたので、これをダブルクリックしてインストールします。

WindowsのコマンドプロンプトからSSH接続する場合は、ユーザー名は現在Windowsでログインしている名前と同じが良いかと思います(関係ないとは思いますが…)。終了時に Run Raspberry Pi Imager のスイッチが付いていれば、そのままアプリが起動します。

OS は Raspberry Pi OS (other) > Raspberry Pi OS Lite (64-bit) を選択します。

ストレージはあらかじめ PC に接続した microSD差し込み済みの SDカードリーダードライブを指定します。最後に歯車アイコンをクリックします。ホスト名の変更はお好みで。

SSH を有効化します。そして、次のユーザー名とパスワードを設定します。私は暫定的に下記のような id とパスワードにしました。これは NAS 起動直後に書き換えるようにします。

ストレージはあらかじめ PC に接続した microSD差し込み済みの SDカードリーダードライブを指定します。最後に歯車アイコンをクリックします。ホスト名の変更はお好みで。

SSH を有効化します。そして、次のユーザー名とパスワードを設定します。私は暫定的に下記のような id とパスワードにしました。これは NAS 起動直後に書き換えるようにします。

user: pi pass: openmediavault

※ 画像は admin になってますが pi でお願いします。

あと、Wi-Fiで接続する場合はこちらもチェックを付けます。

少し驚いたのですが、SSIDはともかくパスワードまで最初から入っていました(いいのか?)。Wifiを使う国は JP にします。この選択部分はマウスによるスワイプ操作です。最後にロケール設定をして保存ボタンを押します。

これで OS を焼く準備が出来ました。書き込むボタンを押すと microSD カードに Raspberry Pi OS が書き込まれます。

- OS の設定

OS を焼いた microSD カードを Raspberry Pi に差し込みます。ACアダプタを繋いで電源をいれます。少し待つと起動が完了して操作待ちになります…が、画面がないので分からないですよね。私は、ルーターの接続デバイスを監視して、そこにラズパイの接続が現れるのを待ちました。ここに名前が出てきたら、SSH 接続が可能になっています。

うちの場合、ラズパイの調子が悪いのか、なぜか数回に一度しか WiFi に接続されず、結局最後は有線で接続してしまいました。この辺りは皆さんの環境に合わせてご確認ください。

※ アルミケースのせいかもしれないですね…

SSH の操作は Win11 で説明しますが、どの OS でも SSH 操作そのものは同じと思います。Win11 のコマンドプロンプトを起動します。ssh raspberrypi.local で接続します。これで接続しない場合はドメインの登録が出来ていないため、IP アドレスを ssh に続けて記述します。IP アドレスは私は WiFi ルーターの接続画面から確認しました。先にユーザー名を pi で登録したので pi@ として接続を試みています。この入力の後、パスワードを聞いてきますので OS 設定時のパスワード openmediavault を入力してください。表示は見えませんがテキストのコピーペーストでもパスワード入力できます。

ssh pi@raspberrypi.local

もし、以前同様のSSH接続を行っていて、再度SDカードの再構築をした場合は、WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED! と叱られて接続できなくなっているかもしれません。その場合は下記のコマンドを実行してホスト鍵を削除すると再接続が可能となります。

ssh-keygen -R raspberrypi.local

無事、ラズパイに接続出来ると、プロンプトが「ユーザー名@マシン名」に変わります。ここからまずは OS のアップデートを行います。

sudo apt update sudo apt full-upgrade

sudo swapoff -a sudo systemctl stop dphys-swapfile sudo systemctl disable dphys-swapfile sudo apt-get remove dphys-swapfile

sudo nano /etc/fstab

nano だと割と感覚的に使えます。以下の2行を追加します。

tmpfs /tmp tmpfs defaults,size=32m,noatime,mode=1777 0 0 tmpfs /var/tmp tmpfs defaults,size=16m,noatime,mode=1777 0 0

※ 先頭のスペースは消してください。

最後に ctrl + O で上書き保存、ctrl + X で終了します。既存テンポラリ /tmp と /var/tmp を削除します。

sudo rm -rf /tmp sudo rm -rf /var/tmp

再起動します。

sudo reboot

無事起動したら、OS の設定は完了です。ラズパイが再起動を終えて再びネットに接続したのを確認の後、もう一度 ssh でラズパイに接続します。Raspberry Pi OS が動いている状態ですので、ここから OpenMediaVault をインストールします。

wget -O - https://github.com/OpenMediaVault-Plugin-Developers/installScript/raw/master/install | sudo bash

こんな表示が出たらインストール終了です。

QNAP(キューナップ)

2022-03-04

- NAS を設定する

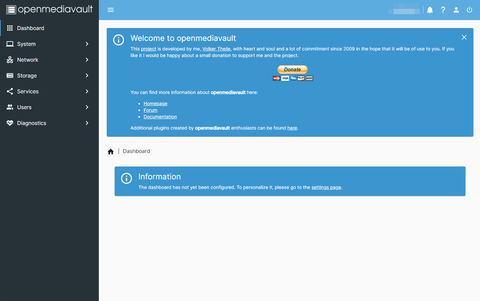

ブラウザを起動します。URL に http://raspberrypi.local としてアクセスします。この名前でログインできない場合は、IP アドレスで http:nnn.nnn.nnn.nnn とアクセスします。このアドレスはラズパイの HDMI 出力側に表示されています。私はルーターの接続デバイスから IP アドレスを確認できました。

ID : admin Password : openmediavault

続いてアップデートをします。左側の項目からシステム > アップデート管理 > アップデートと進みます。虫眼鏡をクリックすると、アップデートの再確認です。

※インストール直後はまずアップデートはないでしょうね😓

ストレージ > ディスクをクリックします。今回私は使い古しの USB-HDD 6TB 2台と、新品の USB-HDD 6TB 1代の合計 3台の HDD を用意しました。

3台ともワイプ(初期化)をします。デバイスを選択して消しゴムアイコンをクリックします。

ワイプは Confirm にチェックを入れてからはいを押します。

まともにワイプすると割と時間がかかるのでクイックで良いかと思います。

クイックだとワイプはあっという間に終わります。

3台ともワイプしたので次はファイルシステムを構築します。ストレージ > ファイルシステムと進み、水色で表示されている [+]アイコンをクリック、そこからさらに作成をクリックします。

デバイスを選択、タイプは EXT4 として保存をクリックします。

しばらく時間がかかります。

なお、私の環境ではたびたび Software Failure が起きて画面が出なくなりました。とりあえず、USB-HDD のファイルシステム構築が終わるまで待ってみたところ、問題なくファイルシステムの構築が完了しました。ラズパイは CPUパワーが少ないので、HDD の再構築中に余分な事をする余裕がないみたいです。なので、素直に終了まで待ちましょう。

3台ともファイルシステム構築が出来たら、次はマウントします。ストレージ > ファイルシステム > マウントから作成したファイルシステムを選択して保存します。

Pending configuration changes と表示されますが、今回は 3台のマウントがあるので 3台ともマウントしてから適用します。

Pending configuration changes と表示されますが、今回は 3台のマウントがあるので 3台ともマウントしてから適用します。

仕方が無い、NAS はバックアップ専用としてこちらだけにデータを置くのは禁止という運用にするか…。来年ぐらいには QNAP 導入しよう😓 さて、思わぬ誤算はありましたが、マウントまでは出来たので、ここから共有フォルダ設定を行います。使用者は3名、HDDも3台なので、ちょうど良いので 1人1台設定として、そのまま使用者の名前をフォルダ名にしよう。

とりあえず、自分自身は読み書き可能、他者からは見られない設定にした。ただ、ファイル共有も簡単にはしたかったので、一番使用容量が少ないであろう妻が使用する HDD に別途 common というフォルダを用意しよう。

最後に SMB/CIFS の有効を設定します。

サービス > SMB/CIFS > 設定から有効のチェックを入れます。下の方に保存ボタンがあるので忘れず押します。すると Pending configuration changes と表示されるので、適用します。

サービス > SMB/CIFS > 設定から有効のチェックを入れます。下の方に保存ボタンがあるので忘れず押します。すると Pending configuration changes と表示されるので、適用します。

うちでは common はゲストからも参照可能にしました。この common は基本的にはデータの受け渡しだけに使用する想定だからです。こちらも同様に下の方に保存ボタンがあるのと、Pending configuration changes 確認があります。全ての設定が完了したら、適用から反映します。

標準でドットで始まるファイルを隠すにチェックが入っています。Windows から使う前提であれば、このチェックは off にしておいた方が良いかもしれません。但し、チェックを off にするとゴミ箱である .recycle フォルダは見えるようになります。参照可能にチェックを入れるとアクセスが出来なくても存在は見えるようになります。ゴミ箱の設定など、お好みで設定してください。その他、いろいろ試してみるとよろしいかと。

※ .hack G.U. 再誕.iso をコピーしたら見えなくなって焦ったのはここだけの話だwさて、私はユーザーの共有設定でかなりハマってしまいました。ユーザー > 共有フォルダの権限設定だけでは正しく反映されず、別途、ストレージ > 共有フォルダ > アクセスコントロールリストからも同じ設定をしないと正常に反映されませんでした。なかなかの罠なので、皆様、お気を付けください…。

最後に IPアドレスの固定処理を行います。この辺りは各自の環境によって設定が変わると思います。私の環境ではルーター側でDHCPによってIPアドレスが割り当てられるので、ルーター側にIPアドレスの固定設定を行いました。MACアドレスは ESET Mobile Security のホームネットワーク保護から確認しました。

- Windowsからアクセスする

自分のパスワードは管理者が暫定で設定したモノなので、各自がパスワードを変更する場合は、http://raspberrypi.local/ をアクセスすると、自分のユーザー情報からパスワードだけは変更できるようになっています。こちらを書き換えるように言うとよろしいかと思いますが、家族の場合は往々にしてそのままのパスワードで運用になってしまいますよね😓

ということで紆余曲折ありましたが無事現在はラズパイでNAS運用が出来ています。遊んでいたラズパイ3Bの流用なので、とてもお安く出来たのでそこそこ満足しています。

配置は暫定です。来月正しいラック位置に移動させる予定です。アクセス速度はLAN環境が 100BASE-TX 相当になっているため、19.5MB/s 程度と遅いです。また、RAID にはなっていないため、データの信頼性は HDD の信頼性と同じであるため、HDD がクラッシュしたら即座にデータは失われます。そのため、運用としては、ローカルHDDの二次保存先という扱いがよろしいかと思います。NASだけにデータを入れておくのはオススメできません。

上記のため、私はPCに別途 8TB の USB-HDD を導入してデータのバックアップを取っています。以上、何かのご参考になれば幸いです。

QNAP(キューナップ)

2022-02-09

コメント